1300 (aprox.) falso Geber Descubrió el ácido sulfúrico y el nítrico. Llamado así porque sus trabajos se atribuyeron a Abu Musa Jabir Ibn Hayyan (Geber), un alquimista árabe del siglo VIII (721-815). Su nombre real es desconocido.

1732-1808 José Celestino Mutis Estudió las propiedades curativas de diversas plantas de Sudamérica (quina), fundó la Expedición Botánica de Colombia (1783), colaboró con Humboldt y Linneo, siendo citado en sus obras. Clasificó la flora colombiana, escribió diversas gramáticas de lenguas americanas. Fundó el observatorio astronómico de Bogotá (1803), estudió las variaciones nocturnas de la presión atmosférica en Bogotá.

Genios, cientificos, e inventores de la historia de España

Moderador: Blackneis

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Abraham ben Meir ibn Ezra nació en Tudela (Navarra), cuando la ciudad estaba bajo el dominio de los musulmanes. Aquí pasó su infancia y su juventud, formándose en el estudio tanto de la cultura judía como de la cultura árabe en sus diversos campos. Después de recorrer algunas juderías de la Península y del Norte de África ganándose la vida componiendo poemas y alabanzas para los patronos y hombres ricos de las altas esferas de la sociedad, Ibn Ezra decidió iniciar una vida de judío errante que le llevaría por distintas comunidades judías de Italia, Francia e Inglaterra.

Una de las grandes aportaciones de Abraham ibn Ezra al campo de la ciencia fue la difusión en países europeos de nuestro actual sistema de numeración. Su Libro del Número es un manual de aritmética de carácter pedagógico que tenía como objetivo explicar el sistema de numeración de posición introduciendo el concepto del cero. Ibn Ezra afirma que este método fue inventado por los sabios de la India y transmitido a Occidente por los musulmanes, gracias sobre a los escritos de al-Juarizmi. En su Libro de la Unidad, escrito algunos años después, explica este autor la relación entre los números y los atributos divinos con una intención claramente teológica, lo que demuestra el afán de Ibn Ezra por encontrar siempre conexiones entre la ciencia y la religión judía.

Una de las grandes aportaciones de Abraham ibn Ezra al campo de la ciencia fue la difusión en países europeos de nuestro actual sistema de numeración. Su Libro del Número es un manual de aritmética de carácter pedagógico que tenía como objetivo explicar el sistema de numeración de posición introduciendo el concepto del cero. Ibn Ezra afirma que este método fue inventado por los sabios de la India y transmitido a Occidente por los musulmanes, gracias sobre a los escritos de al-Juarizmi. En su Libro de la Unidad, escrito algunos años después, explica este autor la relación entre los números y los atributos divinos con una intención claramente teológica, lo que demuestra el afán de Ibn Ezra por encontrar siempre conexiones entre la ciencia y la religión judía.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

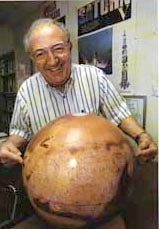

Joan Oró

Oró, quien procedía de una familia modesta de panaderos, tuvo una brillante carrera científica. Ya en la adolescencia, empezó a preguntarse por el papel de la humanidad en el Universo y el sentido de la vida. Insatisfecho con las respuestas que daba la religión, orientó sus estudios hacia la química y la biología.

Licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Barcelona, viajó en 1952 a Estados Unidos, acompañado de su familia, y cuatro años después se doctoró en Bioquímica en la facultad de Medicina del Baylor University College (Houston).

En 1955 ingresó en la Universidad de Houston, de la cual fue catedrático desde 1963, donde fundó y dirigió el Departamento de Ciencias Bioquímicas y Biofísicas. Ha hecho importantes estudios sobre los compuestos orgánicos existentes en sedimentos terrestres, meteoritos y muestras de la Luna.

Fundó el Departamento de Ciencias Biofísicas en la Universidad de Houston, en 1956, dónde estudió el metabolismo del ácido fórmico en los tejidos animales, investigaciones que serían clave para el estudio sobre el origen de la vida y la interpretación de la ausencia de vida en el planeta Marte. Fue en 1959 cuando este doctor en Bioquímica por la Universidad de Houston (EEUU) descubrió la síntesis de la adenina, una sustancia fundamental en el desarrollo de los seres vivos. Y lo hizo partiendo del ácido cianhídrico, un producto altamente venenoso (Hitler lo utilizó como material de exterminio). Ya que, según Oró, la adenina procede del espacio, él ha acuñado esta frase de reminiscencias bíblicas: "Venimos de polvo de estrellas y en polvo de estrellas nos convertiremos". Y suele añadir a renglón seguido: "Por lo tanto, debemos de ser humildes".

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Eduardo Torroja Miret Ingeniero de Caminos español nacido en Madrid.

Fue autor de obras como Teoría de la elasticidad (1945), Filosofía de las estructuras (1958) y Razón, ser de las estructuras. Docente de la Escuela de Arquitectos y de la Escuela de Ingenieros de Caminos, impartía los cursos permanentes de "Cálculo de Estructuras", "Teoría de la Elasticidad", "Resistencia de Materiales", "Tipología Estructural" y, cómo no, "Hormigón Armado y Pretensado". Con su amplio equipo de colaboradores, tanto en el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales como en el Instituto de la Construcción y del Cemento, formuló la teoría elástico-visco-plástica del hormigón armado.

Sus investigaciones y aportaciones en torno al comportamiento de los materiales, especialmente del hormigón armado y pretensado, y de los métodos de análisis estructural son internacionalmente reconocidas, siendo todavía hoy motivo de publicaciones, jornadas y estudios en muchos lugares del mundo. La búsqueda de Torroja en el hormigón armado se caracterizó por el empleo de las superficies continuas, lo más ligeras posibles y con un sentido propio de la elasticidad. Según el mismo, "la obra mejor es la que se sostiene por su forma y no por la resistencia oculta de su material".

Docente de la Escuela de Arquitectos y de la Escuela de Ingenieros de Caminos, impartía los cursos permanentes de "Cálculo de Estructuras", "Teoría de la Elasticidad", "Resistencia de Materiales", "Tipología Estructural" y, cómo no, "Hormigón Armado y Pretensado". Con su amplio equipo de colaboradores, tanto en el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales como en el Instituto de la Construcción y del Cemento, formuló la teoría elástico-visco-plástica del hormigón armado.

Torroja fue reconocido mundialmente, llegando a ser comparado con los grandes hombres del Renacimiento en publicaciones técnicas norteamericanas de los años cuarenta. Maestros de la arquitectura de la talla de Frank Lloyd Wright llegaron a decir de él: "Torroja ha expresado los principios de la construcción orgánica mejor que cualquier otro ingeniero que conozco". También Eugène Freyssinet dijo: "Torroja es el maestro de las construcciones originales". Se dijo sobre su obra: "La cualidad más importante de sus estructuras es que están vivas".

Fue autor de obras como Teoría de la elasticidad (1945), Filosofía de las estructuras (1958) y Razón, ser de las estructuras. Docente de la Escuela de Arquitectos y de la Escuela de Ingenieros de Caminos, impartía los cursos permanentes de "Cálculo de Estructuras", "Teoría de la Elasticidad", "Resistencia de Materiales", "Tipología Estructural" y, cómo no, "Hormigón Armado y Pretensado". Con su amplio equipo de colaboradores, tanto en el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales como en el Instituto de la Construcción y del Cemento, formuló la teoría elástico-visco-plástica del hormigón armado.

Sus investigaciones y aportaciones en torno al comportamiento de los materiales, especialmente del hormigón armado y pretensado, y de los métodos de análisis estructural son internacionalmente reconocidas, siendo todavía hoy motivo de publicaciones, jornadas y estudios en muchos lugares del mundo. La búsqueda de Torroja en el hormigón armado se caracterizó por el empleo de las superficies continuas, lo más ligeras posibles y con un sentido propio de la elasticidad. Según el mismo, "la obra mejor es la que se sostiene por su forma y no por la resistencia oculta de su material".

Docente de la Escuela de Arquitectos y de la Escuela de Ingenieros de Caminos, impartía los cursos permanentes de "Cálculo de Estructuras", "Teoría de la Elasticidad", "Resistencia de Materiales", "Tipología Estructural" y, cómo no, "Hormigón Armado y Pretensado". Con su amplio equipo de colaboradores, tanto en el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales como en el Instituto de la Construcción y del Cemento, formuló la teoría elástico-visco-plástica del hormigón armado.

Torroja fue reconocido mundialmente, llegando a ser comparado con los grandes hombres del Renacimiento en publicaciones técnicas norteamericanas de los años cuarenta. Maestros de la arquitectura de la talla de Frank Lloyd Wright llegaron a decir de él: "Torroja ha expresado los principios de la construcción orgánica mejor que cualquier otro ingeniero que conozco". También Eugène Freyssinet dijo: "Torroja es el maestro de las construcciones originales". Se dijo sobre su obra: "La cualidad más importante de sus estructuras es que están vivas".

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Francisco José Ayala Pereda (Madrid, España, 1934) es un biólogo español, nacionalizado estadounidense, especialista en evolución. Discípulo de Theodosius Dobzhansky, representa a la segunda generación en la lista de los representantes más ilustres del neodarwinismo.

Francisco J. Ayala (no emparentado con el escritor granadino Francisco Ayala) nació en Madrid en 1934. Estudió en Salamanca y se ordenó sacerdote dominico en 1960; se desplazó a Estados Unidos en 1961, donde reside en la actualidad. Allí se doctoró en la Universidad de Columbia (1964) y luego pasó a la Universidad Rockefeller y, en 1971, a la de California en Irvine, el mismo año en que se nacionalizó estadounidense; actualmente investiga e imparte clases de biología en esta universidad. En 1985 contrajo matrimonio con la ecologista Dr. Hana Ayala (de soltera Lostakova).

Se trata de uno de los más prestigiosos científicos españoles en actividad, especializado en biología evolutiva. Es conocido por sus estudios sobre el reloj molecular (técnica de estimación del lapso entre eventos evolutivos) así como, sobre todo, por sus investigaciones sobre la reproducción de Trypanosoma cruzi, agente del mal de Chagas, una enfermedad endémica de Sudamérica que afecta a entre 16 y 18 millones de personas. También ha estudiado otros temas relacionados con la genética: filosofía, bioética y la relación ciencia-religión.

Es miembro de la Academia de Ciencias de EE. UU. y fue asesor científico del presidente Bill Clinton y presidente de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que edita la revista Science. Es doctor honoris causa de una quincena de universidades y miembro de numerosas academias de ciencias, entre ellas la de Madrid.

Ha escrito más de 500 artículos científicos. Posee la Medalla Nacional de la Ciencia de EE. UU. También es viticultor y posee en California grandes extensiones de viñedos cuya uva vende a las diversas denominaciones de origen del estado.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Avelino Corma Canós (Moncófar, (Castellón), 1951) es un químico creador y director del Instituto de Tecnología Química de Valencia.

Estudió química en la Universidad de Valencia y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Después de dos años de estudios en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Queen en Kingston (Canadá), entró como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1979. En 1987 pasó a ser profesor del C.S.I.C. Desde 1990 dirige el Instituto de Tecnología Química, centro Mixto entre el C.S.I.C. y la Universidad Politécnica de Valencia.

Ha publicado más de 700 artículos en revistas nacionales e internacionales, y de sus laboratorios han visto luz más de 100 patentes. Es revisor habitual de libros y manuscritos para numerosas publicaciones científicas periódicas y ha formado parte del Comité Editorial de numerosas revistas científicas. En 2000, fue galardonado con el Premio Rey Jaime I.

Fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Dom Church de Utrecht (Holanda).

Avelino Corma, es el científico español más citado en el área de Química, según la clasificación de la organización In-Cites en la que se recogen los 100 científicos más citados del mundo. En Química, Corma se sitúa en el puesto 21, con 284 trabajos publicados citados por otros investigadores en 6.447 ocasiones. R.D.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Toribio Fernández Otero y los polímeros conductores

Toribio Fernández, nacido en 1951 en la comarca del El Bierzo, comenzó en su juventud compaginando sus actividades agrícolas y pastoriles con la enseñanza a distancia. Una vez terminada su educación se trasladó a Oviedo para estudiar Ciencias Químicas.

Es una autoridad mundial en el estudio de los polímeros conductores. Tales polímeros son metales sintéticos. Parece que las posibilidades que ofrecen estos materiales son enormes.

Las investigaciones de Toribio Fernández propiciaron que en1992 se desarrollaran los primeros músculos artificiales, músculos sensores del ambiente y con sensibilidad táctil.

Los trabajos de este químico en el campo de los materiales inteligentes le han hecho acreedor a numerosos premios y reconocimientos.

Es el único químico español que ha sido invitado a las Conferencias Solvay. Esto que parece algo sin importancia indica la magnitud de este investigador pues a los mencionados congresos han asistido desde principios del siglo XX los científicos más importantes de la época. Desde Einstein a Marie Curie, pasando por Poincare o Max Planck.

Actualmente Toribio Fernández es un candidato firme al Premio Nobel y uno de los buques insignia de la investigación española.

Toribio Fernández, nacido en 1951 en la comarca del El Bierzo, comenzó en su juventud compaginando sus actividades agrícolas y pastoriles con la enseñanza a distancia. Una vez terminada su educación se trasladó a Oviedo para estudiar Ciencias Químicas.

Es una autoridad mundial en el estudio de los polímeros conductores. Tales polímeros son metales sintéticos. Parece que las posibilidades que ofrecen estos materiales son enormes.

Las investigaciones de Toribio Fernández propiciaron que en1992 se desarrollaran los primeros músculos artificiales, músculos sensores del ambiente y con sensibilidad táctil.

Los trabajos de este químico en el campo de los materiales inteligentes le han hecho acreedor a numerosos premios y reconocimientos.

Es el único químico español que ha sido invitado a las Conferencias Solvay. Esto que parece algo sin importancia indica la magnitud de este investigador pues a los mencionados congresos han asistido desde principios del siglo XX los científicos más importantes de la época. Desde Einstein a Marie Curie, pasando por Poincare o Max Planck.

Actualmente Toribio Fernández es un candidato firme al Premio Nobel y uno de los buques insignia de la investigación española.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Un navarro, pionero del motor a reacción?

Los primeros turborreactores en aviones fueron desarrollados en Inglaterra y Alemania por Frank Whittle y Hans Von Ohain respectivamente. El primero funcional fue un alemán, el Heinkel He 178 el 27 de agosto de 1939. En las misma época teníamos en España a Virgilio Leret haciendo algo parecido (1935).

(Virgilio Leret) Diseñó un motor a reacción, original y revolucionario para su época, al que denominó “Mototurbocompresor de Reacción Continua”. Este invento fue patentado en el Registro de la Propiedad Industrial de Madrid, el 28 de marzo de 1935. El Presidente Manuel Azaña, que conocía su proyecto y comprendía los alcances que su desarrollo y ejecución podrían traer a la aviación española, lo nombró profesor de la Escuela de Mecánicos del Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), con el fin de que comenzara los experimentos para su realización.

Virgilio Leret había sido el inventor del primer motor a reacción español. Su gesta tecnocientífica, una de las más avanzadas de su tiempo, se une al palmarés de otros inventores militares españoles, como Emilio Herrera, que diseñaría, entre otros prototipos, la escafandra y el traje espaciales que llevó a la Luna el astronauta Neil Armstrong.

El 17 de julio de 1936 un grupo de tropas moras de Regulares, apoyadas por una sección de infantería, al mando del capitán Corbalán, se lanzan al asalto, por sorpresa, de la base de hidros de El Atalayón, próxima a Melilla. Con la cuarta parte de la tropa de permiso y los motores de los hidroaviones desmontados, están seguros de no encontrar oposición. Sin embargo, el jefe accidental de la base, el pamplonica Virgilio Leret Ruiz, revólver en mano, les ofrece fuerte resistencia. Se producen allí los primeros muertos de la guerra civil. Leret consigue que algún personal le secunde y resisten durante tres horas, hasta acabar la munición. El capitán sale entonces al encuentro de los atacantes y, de manera fría y calculada, arroja el arma y se dirige a Corbalán. Le espeta: "Yo soy el Jefe y estos hombres se han limitado a seguir mis órdenes". Un gesto de quien se sabe condenado y no quiere compañía en su último viaje. Un gesto vano, porque los rebeldes le fusilarán con 4 de sus subordinados seis días después sin formalización de causa.

¿Una víctima más de la guerra civil? Sí, pero una víctima muy singular. Virgilio Leret (Pamplona 1902 - Melilla 1936) fue militar, aviador e ingeniero, además del inventor de uno de los primeros motores a reacción. Leret es también un ejemplo emblemático del olvido que cayó como una losa sobre los perdedores de la guerra. Si bien no puede afirmarse rotundamente que idease el primer motor a reacción - en la década de los treinta un puñado de ingenieros italianos, británicos, alemanes y rusos proyectaban un propulsor a gases - su "Mototurbocompresor de Reacción Continua" fue coetáneo, sino anterior, de los de sus colegas Hans von Ohain o Frank Whittle, quienes se llevaron la gloria del hallazgo.

Hijo de militar, con 15 años ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. Sirvió como oficial desde los 18 años en la campaña de Marruecos. En 1924-25 se formó como piloto militar y observador. Fue condecorado cuatro veces por su valor en acciones terrestres y aéreas. Leret, que hablaba árabe y francés, tenía grandes cualidades para la física y entre 1924 y 1929 cursó los estudios de ingeniería civil en la especialidad de mecánica-electricidad, obteniendo una puntuación de "excelente", equivalente al sobresaliente de hoy.

Evolucionó políticamente hacia la izquierda, afiliándose al partido de Azaña, Izquierda Republicana, y frecuentando logias masónicas. Participó con el vitoriano Hidalgo de Cisneros en la fracasada intentona antimonárquica de "Cuatro Vientos" y fue encarcelado en la prisión madrileña de San Francisco. Tras la proclamación de la Segunda República fue puesto en libertad y reingresó en el ejército. En 1931 casó con la periodista y escritora mejicana Carlota O´Neill, con la que tuvo dos hijas. Tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 fue condenado a 30 años de prisión por el delito de rebelión militar. Durante su condena en el castillo de El Hacho (Huelva) concibió un nuevo método de propulsión: el "Mototurbocompresor de Reacción Continua". Consistía en un ingenio que utilizaba los gases calientes del escape de una turbina como propulsión. Este sistema superaba las limitaciones físicas de los motores de pistones y hélices a alta velocidad. El 28 de mayo de 1935 inscribió su invento en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. La memoria constaba de más de 100 hojas. En el "Servicio de Historia y Cultura Aeronáutica" español estudiaron a lo largo del 2001 el proyecto, dictaminando su viabilidad y que proporcionaría un empuje de 500 kilogramos.

Hidroavión de la base de Melilla, donde fue capturado y fusilado Leret.

Tras la victoria del Frente Popular fue nuevamente rehabilitado. Consiguió que el presidente Azaña le nombrase profesor en la Escuela Superior de Aerotécnica de "Cuatro Vientos" para que construyese allí su revolucionario motor. Pero durante el verano de 1936 le ofrecieron de forma interina la jefatura de la Escuadrilla de Hidroaviones de Melilla. Leret se trasladó allí con su esposa e hijas, pensando disfrutar de unas vacaciones. La familia se instaló en una draga y comenzaron el veraneo. Sólo fueron dos semanas. Leret fue fusilado y su esposa encarcelada durante cinco años. El gobierno republicano lo ascendió, a título póstumo, a comandante. Cuando Carlota O´Neill salió de prisión en 1941 entregó el proyecto del motor al agregado aéreo de la embajada británica en Madrid. Exiliada primero en Venezuela y luego en México, en la década de los noventa las gestiones de la familia Leret rescataron del olvido esta figura singular, una de las de mayor mérito en el campo de la aeronáutica española.

Los primeros turborreactores en aviones fueron desarrollados en Inglaterra y Alemania por Frank Whittle y Hans Von Ohain respectivamente. El primero funcional fue un alemán, el Heinkel He 178 el 27 de agosto de 1939. En las misma época teníamos en España a Virgilio Leret haciendo algo parecido (1935).

(Virgilio Leret) Diseñó un motor a reacción, original y revolucionario para su época, al que denominó “Mototurbocompresor de Reacción Continua”. Este invento fue patentado en el Registro de la Propiedad Industrial de Madrid, el 28 de marzo de 1935. El Presidente Manuel Azaña, que conocía su proyecto y comprendía los alcances que su desarrollo y ejecución podrían traer a la aviación española, lo nombró profesor de la Escuela de Mecánicos del Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid), con el fin de que comenzara los experimentos para su realización.

Virgilio Leret había sido el inventor del primer motor a reacción español. Su gesta tecnocientífica, una de las más avanzadas de su tiempo, se une al palmarés de otros inventores militares españoles, como Emilio Herrera, que diseñaría, entre otros prototipos, la escafandra y el traje espaciales que llevó a la Luna el astronauta Neil Armstrong.

El 17 de julio de 1936 un grupo de tropas moras de Regulares, apoyadas por una sección de infantería, al mando del capitán Corbalán, se lanzan al asalto, por sorpresa, de la base de hidros de El Atalayón, próxima a Melilla. Con la cuarta parte de la tropa de permiso y los motores de los hidroaviones desmontados, están seguros de no encontrar oposición. Sin embargo, el jefe accidental de la base, el pamplonica Virgilio Leret Ruiz, revólver en mano, les ofrece fuerte resistencia. Se producen allí los primeros muertos de la guerra civil. Leret consigue que algún personal le secunde y resisten durante tres horas, hasta acabar la munición. El capitán sale entonces al encuentro de los atacantes y, de manera fría y calculada, arroja el arma y se dirige a Corbalán. Le espeta: "Yo soy el Jefe y estos hombres se han limitado a seguir mis órdenes". Un gesto de quien se sabe condenado y no quiere compañía en su último viaje. Un gesto vano, porque los rebeldes le fusilarán con 4 de sus subordinados seis días después sin formalización de causa.

¿Una víctima más de la guerra civil? Sí, pero una víctima muy singular. Virgilio Leret (Pamplona 1902 - Melilla 1936) fue militar, aviador e ingeniero, además del inventor de uno de los primeros motores a reacción. Leret es también un ejemplo emblemático del olvido que cayó como una losa sobre los perdedores de la guerra. Si bien no puede afirmarse rotundamente que idease el primer motor a reacción - en la década de los treinta un puñado de ingenieros italianos, británicos, alemanes y rusos proyectaban un propulsor a gases - su "Mototurbocompresor de Reacción Continua" fue coetáneo, sino anterior, de los de sus colegas Hans von Ohain o Frank Whittle, quienes se llevaron la gloria del hallazgo.

Hijo de militar, con 15 años ingresó en la Academia de Infantería de Toledo. Sirvió como oficial desde los 18 años en la campaña de Marruecos. En 1924-25 se formó como piloto militar y observador. Fue condecorado cuatro veces por su valor en acciones terrestres y aéreas. Leret, que hablaba árabe y francés, tenía grandes cualidades para la física y entre 1924 y 1929 cursó los estudios de ingeniería civil en la especialidad de mecánica-electricidad, obteniendo una puntuación de "excelente", equivalente al sobresaliente de hoy.

Evolucionó políticamente hacia la izquierda, afiliándose al partido de Azaña, Izquierda Republicana, y frecuentando logias masónicas. Participó con el vitoriano Hidalgo de Cisneros en la fracasada intentona antimonárquica de "Cuatro Vientos" y fue encarcelado en la prisión madrileña de San Francisco. Tras la proclamación de la Segunda República fue puesto en libertad y reingresó en el ejército. En 1931 casó con la periodista y escritora mejicana Carlota O´Neill, con la que tuvo dos hijas. Tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 fue condenado a 30 años de prisión por el delito de rebelión militar. Durante su condena en el castillo de El Hacho (Huelva) concibió un nuevo método de propulsión: el "Mototurbocompresor de Reacción Continua". Consistía en un ingenio que utilizaba los gases calientes del escape de una turbina como propulsión. Este sistema superaba las limitaciones físicas de los motores de pistones y hélices a alta velocidad. El 28 de mayo de 1935 inscribió su invento en el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. La memoria constaba de más de 100 hojas. En el "Servicio de Historia y Cultura Aeronáutica" español estudiaron a lo largo del 2001 el proyecto, dictaminando su viabilidad y que proporcionaría un empuje de 500 kilogramos.

Hidroavión de la base de Melilla, donde fue capturado y fusilado Leret.

Tras la victoria del Frente Popular fue nuevamente rehabilitado. Consiguió que el presidente Azaña le nombrase profesor en la Escuela Superior de Aerotécnica de "Cuatro Vientos" para que construyese allí su revolucionario motor. Pero durante el verano de 1936 le ofrecieron de forma interina la jefatura de la Escuadrilla de Hidroaviones de Melilla. Leret se trasladó allí con su esposa e hijas, pensando disfrutar de unas vacaciones. La familia se instaló en una draga y comenzaron el veraneo. Sólo fueron dos semanas. Leret fue fusilado y su esposa encarcelada durante cinco años. El gobierno republicano lo ascendió, a título póstumo, a comandante. Cuando Carlota O´Neill salió de prisión en 1941 entregó el proyecto del motor al agregado aéreo de la embajada británica en Madrid. Exiliada primero en Venezuela y luego en México, en la década de los noventa las gestiones de la familia Leret rescataron del olvido esta figura singular, una de las de mayor mérito en el campo de la aeronáutica española.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Azarquiel o Al-Zarqali (Toledo, c. 1029 - Sevilla, 1087),[1] cuyo nombre completo es Abu Ishäq Ibrahim Ibn Yahyà al-Zarqalluh, fue un importante astrónomo de Al-Ándalus, cuyo nombre fue puesto a un cráter lunar. En realidad el nombre de Azarquiel era una especie de apodo, con el que era conocido en vida debido a sus intensos ojos azules.

Azarquiel es clave en el desarrollo de esta época. En un principio era un joven artista que confeccionaba instrumentos astronómicos por encargo, pero no tardó en convertirse en maestro de sabios diseñando algunas de sus obras más importantes, como las Tablas Toledanas, el tratado de “Azafea” que era una perfección del astrolabio, o el “almanaque de ammonio”.

Se llegaron a construir globos celestes que representaban posiciones de ¡mas de 1000 estrellas!

Los instrumentos se hacían cada vez mas bellos, precisos y versátiles.

Un ejemplo de estas virtudes es el astrolabio con lámina universal. Modificado por el granadino Ibn Baso a principios del siglo XIV, este antecesor del GPS era capaz de pasar rápidamente de un sistema de coordenadas a otro y además se podía calcular la hora en cualquier latitud.

Pero su mayor aportación a la astronomía la constituye el desarrollo de la azafea, una variedad del astrolabio que permitía que el observador no necesitara encontrarse en un lugar determinado para desarrollar los cómputos astronómicos, sino que podía ser usado en cualquier latitud terrestre, lo que le convertía en un instrumento ideal para ser usado en la navegación. Azarquiel realizó estudios e investigaciones en varios campos de la Astronomía. Por ejemplo, fue capaz de encontrar cuál era el movimiento del apogeo solar (la distancia máxima entre la Tierra y el Sol). Azarquiel pudo determinar con una gran precisión que el punto del apogeo solar variaba en 1 grado cada 299 años, analizando las observaciones que se disponían al respecto durante los últimos 25 años.

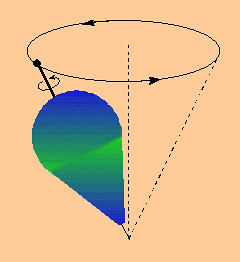

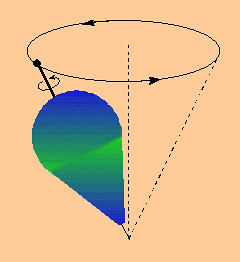

También tuvo Azarquiel interés en el tema de la precesión de los equinoccios. Escribió un trabajo sobre ello, hoy en día desaparecido, en el que describe de qué manera podría explicarse este hecho. Como la Tierra es un astro que recibe la influencia básica del Sol y de la Luna y, en menor medida, de los otros planetas del Sistema Solar, su movimiento de rotación presenta una ligera variación a lo largo del tiempo. En grandes periodos de tiempo, los polos del planeta no se dirigen siempre al mismo sitio, sino que van modificando la dirección a la que apuntan debido al movimiento de rotación terrestre; esto es lo que se denomina precesión de los equinoccios. En el fondo, es como si la Tierra se comportara como una peonza; su eje, a medida que gira, cambia ligeramente.

Sin embargo, si hay dos cuestiones en las que Azarquiel realizó las mayores y más trascendentales aportaciones a la Astronomía, éstas tienen que ver con las órbitas de los planetas y la predicción de la aparición de los eclipses y los cometas. En ambos casos, de ser ciertos, se habría adelantado en varios siglos a sus homónimos occidentales.

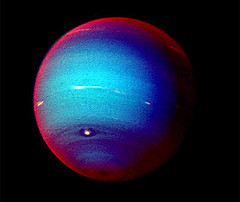

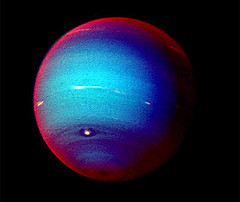

Todos conocemos que las órbitas de los planetas de nuestro Sistema Solar no son exactamente esféricas. De hecho, al parecer no hay nada perfectamente redondo en todo el Universo; el Sol y la Luna, por más que los percibamos como astros con una forma idéntica a la de la circunferencia, son objetos achatados en los polos. La misma Tierra es ligeramente oblonga.

Las órbitas de los planetas se suponían y aceptaban como esféricas porque concordaban con el ideal de perfección y belleza de la teoría geocéntrica, pero era sólo una suposición. Aunque, por supuesto, los eclesiásticos y todos aquellos que defendían la posición central de la Tierra en el Sistema Solar habrían argumentado que tales órbitas eran esféricas necesariamente, ya que se ajustaban a la perfección con la ideal de magnificencia cósmica que hubiera dispuesto el "Creador". Un Universo en el que algo no era geométricamente perfecto no tenía sentido en las mentes del hombre de los siglos medievales.

Sin embargo, Azarquiel tuvo la osadía de considerar la posibilidad de que en realidad las órbitas planetarias no fuesen ni tan perfectas ni tan geométricas, sino que tal vez tuviesen una forma bastante cercana a la de un óvalo, que en esencia no es más que una especie de circunferencia alargada. Algo similar a coger una cinta de goma, de las usadas para el cabello, y estirarlas por dos extremos opuestos. El resultado es un óvalo.

No obstante, una intuición tan notable no tuvo ni mucho menos buena acogida. Aunque esta idea de Azarquiel no era nueva, pues ya los antiguos griegos habían adelantado algo similar, nadie se preocupó de ella ni entonces ni en los años ni siglos posteriores, simplemente porque no había manera de comprobar su veracidad. Fue necesario que Johannes Kepler (1571-1630), bien entrado el siglo XVII, con los conocimientos y adelantos matemáticos propios de su época, quien demostrara que, en efecto, las órbitas de los planetas no eran circulares, sino elípticas. Kepler, con todo el merecimiento, ha sido el símbolo del cambio de pensamiento antiguo al moderno, pero aún así deberíamos al menos valorar en su justa medida el trabajo de Azarquiel, quien ya había aventurado las conclusiones de Kepler casi 600 años antes.

El otro hecho importante que Azarquiel parece haber descubierto mucho antes que lo hicieran los científicos y pensadores occidentales está relacionado con los eclipses y los cometas.

Según lo que se deduce del estudio de las tablas de Toledo, Azarquiel estaba en disposición de realizar predicciones de suma importancia dentro de la Astronomía. Las Tablas tenían como función principal la de ofrecer a los astrónomos las posiciones en el cielo de cierto tipo de astros y las fechas en las que tenían lugar determinados fenómenos cósmicos (como las fases de la Luna, etc.). Por tanto, eran empleadas para poder concretar la situación exacta de un cuerpo celeste en épocas futuras. Azarquiel, que tenía en su poder datos precisos sobre multitud de fenómenos gracias a la labor de sus ayudantes, pudo emplear las Tablas para predecir los eclipses solares que sucederían años e incluso siglos más tarde. La precisión de las Tablas era tal que Pierre Simon de Laplace (1749-1827), uno de los más destacados matemáticos de la Ilustración, seguía utilizando las observaciones y anotaciones de Azarquiel para realizar los cálculos de las posiciones y predicciones planetarias.

Al parecer, también fue capaz, mediante el análisis detallado de los datos recabados, de poder predecir la aparición de cometas en el futuro. Sobre esto hay que ser, no obstante, un tanto cautelosos, ya que no disponemos aún de los conocimientos necesarios para poder asegurar tal extremo. Resulta posible, a pesar de todo, que Azarquiel pudiera en efecto tener conocimiento de algún procedimiento por el cual llegara a predecir la aparición de un cometa. Si esto fuera cierto, Azarquiel aventajaría en casi 700 años a Edmund Halley

(1656-1742), quien comprendió que el cometa que lleva su nombre y que se había observado en 1681 era el mismo que otros astrónomos vieron en 1604, y que retornaría a las proximidades del Sol en 1757. Halley sentó las bases para poder determinar asimismo el año aproximado de retorno del cometa empleando unas pocas observaciones del mismo.

Hoy en día Azarquiel es recordado fundamentalmente por su trabajo en las Tablas de Toledo y por algunas aportaciones instrumentales ingeniosas. Pero en este pequeño artículo, en el que sólo hemos esbozado algunas cuestiones básicas respecto a su figura, hemos visto que los logros del astrónomo cuyo nombre es desconocido para la mayoría de los aficionados (y profesionales) a esta ciencia, son mucho más importantes. Y, además, tiene la virtud de haber imaginado ideas y conceptos que serían aceptados como válidos y correctos sólo con el transcurrir de los siglos. Azarquiel, el mayor astrónomo del periodo islámico español, fue un verdadero pionero del conocimiento del Cielo.

Azarquiel es clave en el desarrollo de esta época. En un principio era un joven artista que confeccionaba instrumentos astronómicos por encargo, pero no tardó en convertirse en maestro de sabios diseñando algunas de sus obras más importantes, como las Tablas Toledanas, el tratado de “Azafea” que era una perfección del astrolabio, o el “almanaque de ammonio”.

Se llegaron a construir globos celestes que representaban posiciones de ¡mas de 1000 estrellas!

Los instrumentos se hacían cada vez mas bellos, precisos y versátiles.

Un ejemplo de estas virtudes es el astrolabio con lámina universal. Modificado por el granadino Ibn Baso a principios del siglo XIV, este antecesor del GPS era capaz de pasar rápidamente de un sistema de coordenadas a otro y además se podía calcular la hora en cualquier latitud.

Pero su mayor aportación a la astronomía la constituye el desarrollo de la azafea, una variedad del astrolabio que permitía que el observador no necesitara encontrarse en un lugar determinado para desarrollar los cómputos astronómicos, sino que podía ser usado en cualquier latitud terrestre, lo que le convertía en un instrumento ideal para ser usado en la navegación. Azarquiel realizó estudios e investigaciones en varios campos de la Astronomía. Por ejemplo, fue capaz de encontrar cuál era el movimiento del apogeo solar (la distancia máxima entre la Tierra y el Sol). Azarquiel pudo determinar con una gran precisión que el punto del apogeo solar variaba en 1 grado cada 299 años, analizando las observaciones que se disponían al respecto durante los últimos 25 años.

También tuvo Azarquiel interés en el tema de la precesión de los equinoccios. Escribió un trabajo sobre ello, hoy en día desaparecido, en el que describe de qué manera podría explicarse este hecho. Como la Tierra es un astro que recibe la influencia básica del Sol y de la Luna y, en menor medida, de los otros planetas del Sistema Solar, su movimiento de rotación presenta una ligera variación a lo largo del tiempo. En grandes periodos de tiempo, los polos del planeta no se dirigen siempre al mismo sitio, sino que van modificando la dirección a la que apuntan debido al movimiento de rotación terrestre; esto es lo que se denomina precesión de los equinoccios. En el fondo, es como si la Tierra se comportara como una peonza; su eje, a medida que gira, cambia ligeramente.

Sin embargo, si hay dos cuestiones en las que Azarquiel realizó las mayores y más trascendentales aportaciones a la Astronomía, éstas tienen que ver con las órbitas de los planetas y la predicción de la aparición de los eclipses y los cometas. En ambos casos, de ser ciertos, se habría adelantado en varios siglos a sus homónimos occidentales.

Todos conocemos que las órbitas de los planetas de nuestro Sistema Solar no son exactamente esféricas. De hecho, al parecer no hay nada perfectamente redondo en todo el Universo; el Sol y la Luna, por más que los percibamos como astros con una forma idéntica a la de la circunferencia, son objetos achatados en los polos. La misma Tierra es ligeramente oblonga.

Las órbitas de los planetas se suponían y aceptaban como esféricas porque concordaban con el ideal de perfección y belleza de la teoría geocéntrica, pero era sólo una suposición. Aunque, por supuesto, los eclesiásticos y todos aquellos que defendían la posición central de la Tierra en el Sistema Solar habrían argumentado que tales órbitas eran esféricas necesariamente, ya que se ajustaban a la perfección con la ideal de magnificencia cósmica que hubiera dispuesto el "Creador". Un Universo en el que algo no era geométricamente perfecto no tenía sentido en las mentes del hombre de los siglos medievales.

Sin embargo, Azarquiel tuvo la osadía de considerar la posibilidad de que en realidad las órbitas planetarias no fuesen ni tan perfectas ni tan geométricas, sino que tal vez tuviesen una forma bastante cercana a la de un óvalo, que en esencia no es más que una especie de circunferencia alargada. Algo similar a coger una cinta de goma, de las usadas para el cabello, y estirarlas por dos extremos opuestos. El resultado es un óvalo.

No obstante, una intuición tan notable no tuvo ni mucho menos buena acogida. Aunque esta idea de Azarquiel no era nueva, pues ya los antiguos griegos habían adelantado algo similar, nadie se preocupó de ella ni entonces ni en los años ni siglos posteriores, simplemente porque no había manera de comprobar su veracidad. Fue necesario que Johannes Kepler (1571-1630), bien entrado el siglo XVII, con los conocimientos y adelantos matemáticos propios de su época, quien demostrara que, en efecto, las órbitas de los planetas no eran circulares, sino elípticas. Kepler, con todo el merecimiento, ha sido el símbolo del cambio de pensamiento antiguo al moderno, pero aún así deberíamos al menos valorar en su justa medida el trabajo de Azarquiel, quien ya había aventurado las conclusiones de Kepler casi 600 años antes.

El otro hecho importante que Azarquiel parece haber descubierto mucho antes que lo hicieran los científicos y pensadores occidentales está relacionado con los eclipses y los cometas.

Según lo que se deduce del estudio de las tablas de Toledo, Azarquiel estaba en disposición de realizar predicciones de suma importancia dentro de la Astronomía. Las Tablas tenían como función principal la de ofrecer a los astrónomos las posiciones en el cielo de cierto tipo de astros y las fechas en las que tenían lugar determinados fenómenos cósmicos (como las fases de la Luna, etc.). Por tanto, eran empleadas para poder concretar la situación exacta de un cuerpo celeste en épocas futuras. Azarquiel, que tenía en su poder datos precisos sobre multitud de fenómenos gracias a la labor de sus ayudantes, pudo emplear las Tablas para predecir los eclipses solares que sucederían años e incluso siglos más tarde. La precisión de las Tablas era tal que Pierre Simon de Laplace (1749-1827), uno de los más destacados matemáticos de la Ilustración, seguía utilizando las observaciones y anotaciones de Azarquiel para realizar los cálculos de las posiciones y predicciones planetarias.

Al parecer, también fue capaz, mediante el análisis detallado de los datos recabados, de poder predecir la aparición de cometas en el futuro. Sobre esto hay que ser, no obstante, un tanto cautelosos, ya que no disponemos aún de los conocimientos necesarios para poder asegurar tal extremo. Resulta posible, a pesar de todo, que Azarquiel pudiera en efecto tener conocimiento de algún procedimiento por el cual llegara a predecir la aparición de un cometa. Si esto fuera cierto, Azarquiel aventajaría en casi 700 años a Edmund Halley

(1656-1742), quien comprendió que el cometa que lleva su nombre y que se había observado en 1681 era el mismo que otros astrónomos vieron en 1604, y que retornaría a las proximidades del Sol en 1757. Halley sentó las bases para poder determinar asimismo el año aproximado de retorno del cometa empleando unas pocas observaciones del mismo.

Hoy en día Azarquiel es recordado fundamentalmente por su trabajo en las Tablas de Toledo y por algunas aportaciones instrumentales ingeniosas. Pero en este pequeño artículo, en el que sólo hemos esbozado algunas cuestiones básicas respecto a su figura, hemos visto que los logros del astrónomo cuyo nombre es desconocido para la mayoría de los aficionados (y profesionales) a esta ciencia, son mucho más importantes. Y, además, tiene la virtud de haber imaginado ideas y conceptos que serían aceptados como válidos y correctos sólo con el transcurrir de los siglos. Azarquiel, el mayor astrónomo del periodo islámico español, fue un verdadero pionero del conocimiento del Cielo.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Re: Genios, cientificos, e inventores de la historia de Espa

Nacido en España, Arnaldo de Vilanova, tuvo la ventaja de estar cerca de la cultura árabe. Hablaba árabe y griego y a través de él toda la tradición alquimista árabe penetró en la corriente del pensamiento europeo.

Arnaldo de Vilanova viajó y escribió mucho y como médico de fama se enriqueció. Recibió de la realeza (como Pedro III de Aragón), a la que cuidó, castillos y una cátedra de universidad en la de Montpellier, Francia.

Fue polemista y mantuvo firmes puntos de vista en teología, lo cual le llevó a enfrentarse a veces con la Iglesia., Sin embargo, cuidó al papa Bonifacio VIÍI con éxito, durante una enfermedad y esto lo salvó de las penosas dificultades en que estaba metido.

Arnaldo de Vilanova era una extraña mezcla de misticismo y ciencia. Aceptaba la transmutación de los elementos y modificó la teoría de Geber del mercurio-azufre. Creyó que el mercurio solo era suficiente, aunque nunca lo probó obteniendo oro de él.

Fue el primero en darse cuenta de que al quemar madera en condiciones, de poca aireación se creaban humos venenosos, que le llevó a descubrir el monóxido de carbono. Fue el primero en obtener alcohol puro.

Al igual que el «falso Geber», era uno de aquellos alquimistas tardíos con los que la ciencia auténtica empezaba reaparecer.

-

Blackneis - MODERADOR

- Mensajes: 16661

- Registrado: 16 Ago 2011, 23:00

Volver a HISTORIA Y MUNDO MILITAR

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados